日本で一番多い名字は佐藤で、2番目が鈴木といわれています。しかし、「本当?」と思っている人も多いのではないでしょうか。東京の周辺に住んでいる人は違和感がないでしょうが、関西の人だと、一二を争うのは山本と田中だろう、と思っています。

交通が便利になって、東京からだと、離島や山中を除いてほとんどの所に日帰りできるようになりました。でも、日本は狭いようで、まだ地域差は残っています。そんな日本を名字や地名からみつめ直してみたいと思っています。

2025/09/16 09:46

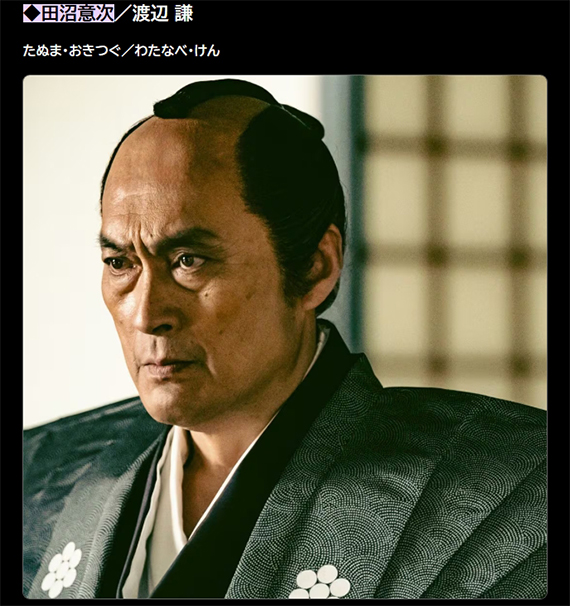

14日の大河ドラマ「べらぼう」で田沼意次の死がナレーションで告げられた。足軽の子から1代で遠江相良藩5万7000石の藩主という大名となり、さらに老中として権力の中枢にまでのし上がった意次だが、晩年は失脚。相良城は打ち壊され、所領も1万石にまで削られた。それでも断絶することなく、幕末まで大名として続いている。

意次の没後田沼家の家督は迷走した。意次の長男意知は殿中で佐野善左衛門に刺殺されていたため、意知の長男意明(意次の孫)が2代目を継ぎ、陸奥下村藩に移された。しかし意明は8年後に24歳で死去し、弟の意壱が3代目となる。その意壱も4年で死去し、4代目を継いだ意壱の弟意信も3年で死去した。

これで意知の子がいなくなり、5代目を継いだのは意次の弟意誠の孫の意定である。ところがその意定はわずか9ヶ月で死去してしまう。ここまでの4人はすべて20代での死去である。

これで田沼家には跡継ぎがいなくなり、養子に出ていた意次の四男意正が51歳で田沼家に戻って6代目を継いだ。形式上、藩主は前藩主の養子という形をとる。意正と意次の間には4人の藩主がおり、さらに跡を継ぐ前に死去した意知もいるため、意正にとって意次は実父でありながら系図上では曾祖父の曾祖父となる。

意正は実父意次の興した相良藩に戻り、側用人を務め、83歳まで長生きして田沼家を復活させた。そして、その後は無事に幕末まで続き、明治維新後に下総小久保に転じている。