生産性向上のためにも、人手不足に対応するためにも、もはや中小企業のデジタル化は待ったなしの状況です。『中小企業のための会社を正しくデジタル化する方法』(小社刊)の著者が、資金も人材も限られる中小企業がデジタル化に成功する方法を解説します。

※本連載は月刊「企業実務」に連載されている「絶対に失敗しない! デジタル化の進め方」を転載したものです

せっかくデジタル化に成功したにもかかわらず、その後の活動を継続できず、会社のデジタル化レベルを逆戻りしてしまう会社があります(会社のデジタル化レベルについては、「あなたの会社はどこに? 企業のデジタル化レベル」をご参照ください)。

このように、会社のデジタル化には「せっかくある程度の成果を得たのに、その後息切れしてしまう」リスクがあります。この落とし穴にはまらず、デジタル化成功を長く継続させる秘訣が、社内に「デジタル化組織」をつくることです。

「デジタル化組織」と「情シス」の違い

よく、「当社にはSE(システムエンジニア)がいないので、デジタル化を推進できる人がいません」という話を耳にします。

中小企業が専任のSEを雇い入れるのは、規模的に難しいことは事実です。しかし、「技術専任者がいないからデジタル化できない」は大きな誤解です。逆に、技術者であるSEを雇い入れても、デジタル化プロジェクトのなかで柱として活躍できるとは限りません。

もちろん、SEの存在価値やキャリアを否定するわけではありません。ただ、そのような社員が高度な技術的知識や経験を生かせるのはデジタル化の企画構想段階ではなく、実装段階だということです。

しかも、デジタル化方針によっては、技術的なことは外部のITベンダーに任せ、社内SEなしで推進することも可能です。社内SEは、会社のデジタル化に必ずしも必須とはいえないのです。

一方、デジタル化の企画構想を練り上げるのに必要なメンバーは、会社の業務を熟知し、社長の語る経営方針や経営課題をよく理解できる中堅クラスの社員たちです。

新規に雇い入れたSEに彼らの持つ知識やマインドを叩き込むよりも、ベテランの域に達したキーマン社員を選抜してデジタル化に取り組ませたほうが、話がはるかに早く、スムーズです。ある程度気心の知れたベテラン社員同士での活動になるので、議論が停滞することも少ないでしょう。

したがって、中小企業のデジタル化プロジェクトは、情シス(情報システム部門)ではなく、業務メンバーを中心に組織化されたものであるべきなのです。そして、デジタル化が初期の目標に到達した際には、このプロジェクトを解散せず、委員会組織として残すことをお勧めします。

ただし、この委員会は比較的楽に組織化できる一方、簡単に自己消滅しがちです。そこで、社長や担当役員が起点になって、定期的に委員会を開催し、デジタル化施策のPDCAを回し続ける必要があります。

委員会には当然、牽引役である委員長が必要です。プロジェクトの活動段階も含めて、委員長(プロジェクトリーダー)には会社全体を巻き込んで引っ張る資質が欠かせません。

技術的な知識が必要となったときはパートナーであるITベンダーがアドバイスをくれるはずですので、このリーダーにSEの知識は必要ありません。それよりも、メンバーの意見を取りまとめ、経営層との橋渡しをし、ITベンダーへの説明ができるコミュニケーション能力こそが必要なのです。

「なんだかアナログだなあ」と言われそうですが、論理をしっかり組み立てて話ができるというリーダーの能力は、会社のデジタル化を進めるための重要なファクターです。

デジタル化組織を経営改革チームに育てあげよう!

なお、社長や経営層は委員会に活動を丸投げしてはいけません。なぜなら、企業のデジタル化は、会社の成長に貢献し続けるものでなければならないからです。

そのためには、経営方針や課題を委員会にインプットし続け、その目的に沿ったデジタル化施策を立案推進し続ける必要があります。小さな施策でもかまいません。とにかく「デジタルを使った施策を間断なく展開し続ける」ことに価値があるのです。

よく、導入したソフトウェアの年間保守契約を途中で破棄してしまった会社を見かけます。せっかく導入に成功したにもかかわらず、その後の活動を継続できず、保守費用の必要性すら見いだせなくなってしまい、契約を解除してしまうケースです。経営とデジタル化が乖離した結果、とも言えます。

ほかにも陥りがちなリスクがあります。それは、「ソフトウェアの導入や改造自体が目的になってしまう」リスクです。

導入したソフトウェアの機能がだんだん充実して効果を発揮し始めると、魔が差したように「これもあったら便利だな」という思考に陥る瞬間があります。この考えが頭に取りついてしまうと、会社の成長などそっちのけで“機能”の充実に邁進しがちです。厄介なことに、これは担当者レベルだけでなく、社長にすら起こり得る現象です。

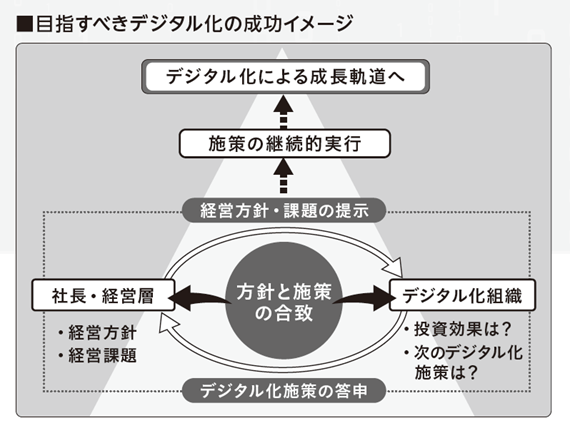

これを防止するには、社長や経営層と委員会のリーダーやメンバーが密に連携し、相互に刺激し合って、デジタル化の目的を会社の成長に合致させ続けることが肝要です。

デジタル化組織である委員会を社長や経営層直轄とし、漏れなく正確に経営課題や方針を伝達してそれを実現するためのデジタル化施策を求める。委員会からも答申を上げ、横道にそれないようにお互いに牽制し合う−−。このような姿に至れば、この委員会はもはや会社の成長委員会ともいえる組織です。

世間では、これを「DX推進組織」と呼びます。残念ながら、このDX推進組織は一朝一夕には立ち上げられません。これまで、本コラムで解説してきたステップを1つずつたどって育てることが、結局は一番の近道です。

このように、委員会と社長や経営層が一体となって会社をデジタル化し続ける姿こそが、最終的に狙うべき理想の組織です。これをうまく機能させることで、デジタル化の階段をのぼり、成長に貢献する施策が繰り出され続け、会社がデジタル化してゆくのです。

10回にわたって連載してきたこのコラムも、今回で最後となります。長らくお付き合いいただき、ありがとうございました。本コラムが、皆さんの会社のデジタル化成功の一助となることを祈っています。

著者profile

鈴木純二(すずき・じゅんじ)

ベルケンシステムズ代表取締役。IT導入コンサルタント。大手OA機器メーカーでハードウェアエンジニアを経験後、情報システム部、ネット経営戦略責任者等を歴任。独立後、製造業、サービス関係の企業のIT導入を支援する事業を展開する。