生産性向上のためにも、人手不足に対応するためにも、もはや中小企業のデジタル化は待ったなしの状況です。『中小企業のための会社を正しくデジタル化する方法』(小社刊)の著者が、資金も人材も限られる中小企業がデジタル化に成功する方法を解説します。

※本連載は月刊「企業実務」に連載されている「絶対に失敗しない! デジタル化の進め方」を転載したものです

デジタル化による「改革の主戦場」が決まり、それを元にした基本方針が策定されたら、いよいよ導入するソフトウェアの選定・開発に着手します。

これまでのプロセスは、気心の知れた社員同士で行なってきましたが、自社でソフトウェアを開発できる力がない場合、ここから先はどうしてもITベンダーの力が必要になります。つまり、第三者を巻き込まねばならないわけです。

この「巻き込み方」次第で、改革をより強いものにできる一方、失敗すれば、改善レベルにとどまってしまうことにもなり得ます。今回は、そのITベンダーをどうやって巻き込んでいくかについて解説しましょう。

ITベンダーに自社の要求を伝える唯一の方法

一般的に、「これからデジタル化を進めよう」という会社は、イチからITベンダーを探さなければなりません。当然のことですが、初対面の人を前に、自社の課題やその解決策となる「ソフトウェア機能要求」を説明することになります。そのため、それらを理解してもらうための資料が必要となります。

どういうわけか、この部分を軽視している人が多いので、わざわざ「当然のことですが」という枕詞を使いました。誤解している人が非常に多いのですが、「必要としていることの概要を説明したり、現場を見せたりすれば、ITベンダーはこちらの要求を理解してくれるだろう」というのは間違いです。

確かに、ITベンダーの担当者には優秀な人が多くいます。理解力も高いですし、さまざまな業界に関する知識も豊富です。しかし、いくら優秀な人であっても、それぞれの会社のなかで、”方言”のように使われている社内用語を予備知識なく、的確に理解することは不可能です。

会社が抱えている細かな課題や、それらを解決するソフトウェア機能要求についても、簡単に理解することはできません。こちら側からの十分な説明と、それを聞いたITベンダーの担当者が社内に戻ってから正しく説明できる資料がなければ、まともな提案を得られることはないでしょう。

もちろん、要求することすべてについて、こと細かに期待しているソフトウェアの機能を明らかにする必要はありません。「どのような機能を使って、どのような業務をしたいか。それによってどのような効果を得たいか」という、会社の要求を正確に伝えればよいのです。

それらを資料としてまとめたものをRFP(Request for Proposal・提案依頼書)と呼びます。このアルファベット3文字の言葉は、どのITベンダーにも通用します。「RFPをつくってあるので、それを説明する時間をください」と伝えれば、ITベンダーも大歓迎してくれるはずです。

実はITベンダー側も、RFPなしに口頭であらっぽく説明され、見積り提案を求められても困る、というのが本音です。

お金が絡む話なので、不明な部分が多いと、それだけリスクを抱えることになります。リスクを避けるために追加でヒアリングすることになるのですが、そこをやり過ぎると、その対応工数だけで結構な金額の持出しになってしまうからです。場合によっては、最初から相当高めの見積りを出してきたり、見積り提案そのものを辞退したりすることもあるほどです。

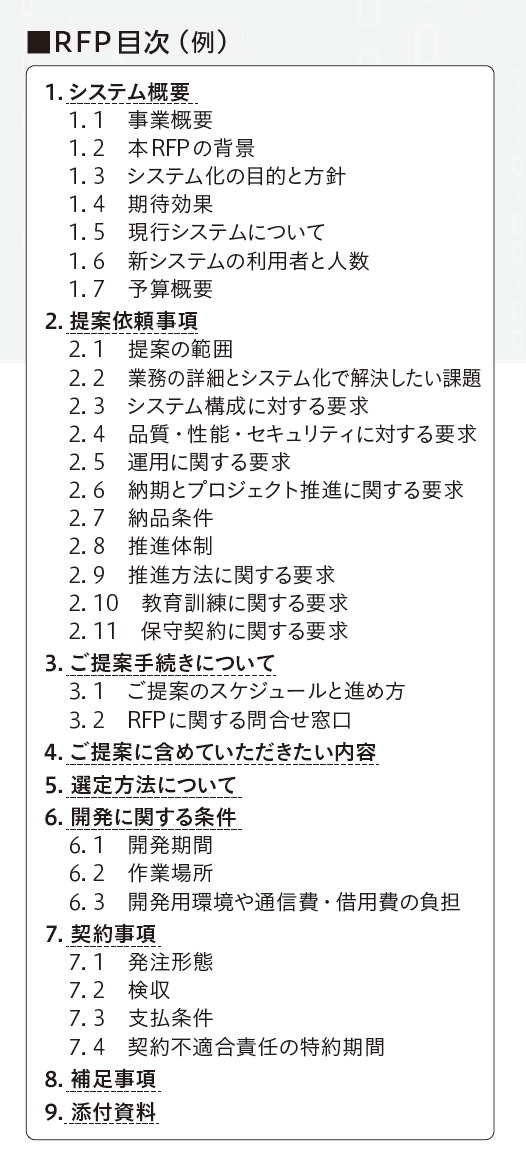

RFPは、下図に示した目次が基本的な内容となります。

なお、「業務プロセス管理図」(詳しくは中途半端は許されない!「業務プロセス」可視化の方法をご参照ください)は添付資料とします。その際には、自社がどのような業務の流れを採用しているのか、そのなかで、デジタル化で解決・改革したい課題や経営方針がどこの部分に関係しているのかを示すように注意します。

これ以外にもさまざまな内容を記載する必要がありますが、基本的には、「改革の主戦場」やデジタル化の基本方針を策定する際につくった成果物を第三者にも理解できるようにまとめ上げることで、完成型となります。

ITベンダー選定の基本

RFPには、もう1つ重要な役割があります。それは「社長や経営層が、経営的視点で、求めているデジタル化への期待をITベンダーに伝える」ことです。

なぜそのようなことが必要かというと、ITベンダーは、単なる部品や材料を調達する取引先ではなく、「自社の戦略をソフトウェア面で実現してくれるパートナー」だからです。パートナーであれば、自社の考えているデジタル化の方針について、もっと洗練したものを逆提案してくれる可能性もあります。業務プロセス上の課題も、もっと違う方法で解決することを提案してくれるかもしれません。

さらに、デジタル化は1回システムを導入するだけでは終わりません。PDCAを回転させながら、ITベンダーとは何年にもわたって付き合ってゆくことになるのです。

したがってRFPの冒頭では、社長の言葉で、「経営視点からシステム化に求めること」を熱っぽく訴えてもらう必要があります。そして、社長の熱意に呼応するカタチで、熱っぽく提案してくれる会社かどうかが、ITベンダーを選定する際の大きなファクターとなるわけです。

最後に、ITベンダーの選定段階では、値段だけで提案を評価してはいけません。

- どの程度RFPを理解しているか?

- それに対する発案力・提案力はあるか?

- 何よりも、長く付き合う会社として十分な能力を持った人材がいるか?

といった、実にアナログ的視点での評価が必要になります。こういった「人の感性による判断」も大きなファクターになるので、選定にあたっては、社長や経営層などの会社のトップが積極的に関わるべきです。

著者profile

鈴木純二(すずき・じゅんじ)

ベルケンシステムズ代表取締役。IT導入コンサルタント。大手OA機器メーカーでハードウェアエンジニアを経験後、情報システム部、ネット経営戦略責任者等を歴任。独立後、製造業、サービス関係の企業のIT導入を支援する事業を展開する。