日本で一番多い名字は佐藤で、2番目が鈴木といわれています。しかし、「本当?」と思っている人も多いのではないでしょうか。東京の周辺に住んでいる人は違和感がないでしょうが、関西の人だと、一二を争うのは山本と田中だろう、と思っています。

交通が便利になって、東京からだと、離島や山中を除いてほとんどの所に日帰りできるようになりました。でも、日本は狭いようで、まだ地域差は残っています。そんな日本を名字や地名からみつめ直してみたいと思っています。

2025/11/04 10:08

大河ドラマ「べらぼう」は、蔦屋重三郎を主人公とした物語である一方、並行して幕閣の政治闘争も描かれている。そのため、歴史に詳しくない視聴者にはよくわからないことも多いのではないだろうか。

前々回(第41回、10月26日放送)から2回にわたって、とくに詳しい解説もなく尊号一件が取り上げられていた。尊号一件は、私が学生の頃は尊号事件と習った。天皇が父親に尊号を贈ろうとして幕府に拒否された事件である。しかし、これだけではなんとことだかよくわからない。これには天皇家の相続問題が絡んでいる。

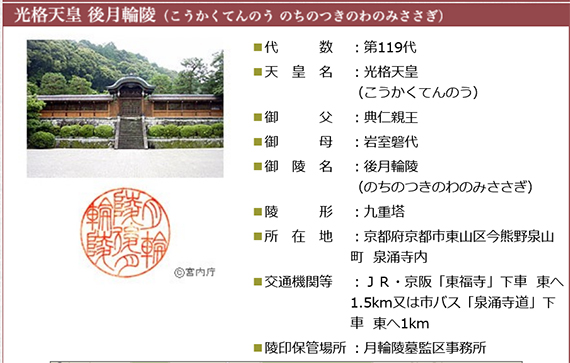

当時の天皇は第119代光格天皇である。光格天皇は天皇家の歴史を語る上でかなり特殊な立ち位置の天皇である。江戸時代、天皇は親子か兄弟で相続されてきた。しかし第118代後桃園天皇は22歳で崩御、子どもは生まれたばかりの内親王のみで、天皇には兄弟もおらず跡継ぎが途絶えたのである。

そこで、閑院宮典仁親王の皇子が天皇家を継いで光格天皇となった。光格天皇は、その祖父が後桃園天皇の曾祖父と兄弟という関係で、いわば遠い親戚から皇位を継いだことになる。

そのため、光格天皇の実父が臣下である摂関家よりも地位が低いという状況が生じてしまった。そこで、光格天皇は実父に太上天皇(上皇)という尊号を贈ろうとして幕府にはかったのだ。

当時の幕府は11代将軍徳川家斉。家斉も10代将軍家治からみると従兄弟の子と関係が遠く、その実父は一橋家の治済(ドラマでは生田斗真)である。事情は光格天皇と同じで、やはり実父に対して特別に「大御所」という称号を贈ろうとしていた。

治済に「大御所」という称号が贈られると、政治に大きく関与してくるのはあきらかで、松平定信は「皇位についていない人物が上皇となるのはおかしい」という理由で尊号を拒否、治済の大御所就任も合わせて葬ったのだ。その結果、定信は不興を買って将軍補佐を辞任、やがて失脚することになる。