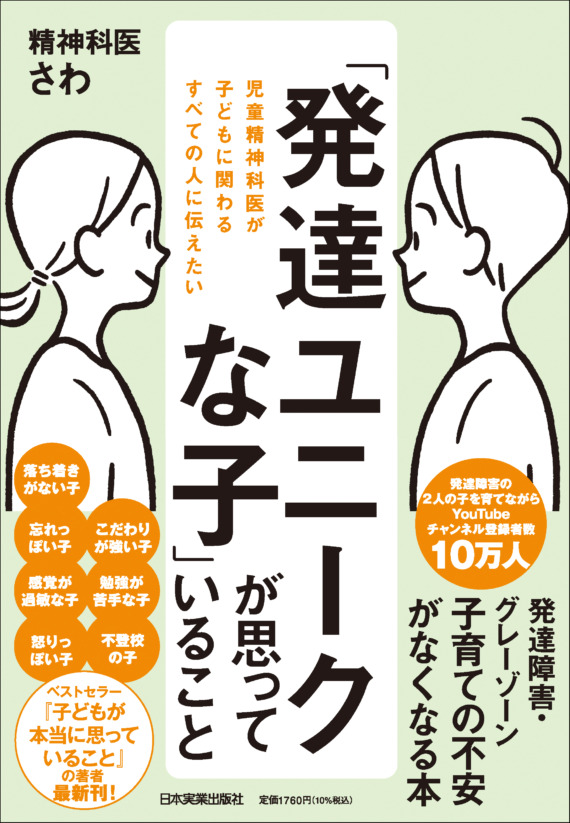

発達障害やグレーゾーンなど発達に特性のある「発達ユニークな子」は、日々の生活でどのようなことに困っているのでしょうか。長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、これまで延べ5万人以上の診療に携わってきた児童精神科医さわ先生が上梓した『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』は、子育てに悩む親はもちろん、子どもをサポートする教育関係者に向けて、子どもの特性ごとにどう向き合っていけばよいのかを紹介しています。その中から「はじめに」を公開します。

すべての人には、それぞれの「発達のユニークさ」がある

「落ち着きがない子」「忘れっぽい子」「こだわりが強い子」「勉強が苦手な子」など、まわりになかなかなじめない「発達のユニークさ」を持つ子どもたちと日々向き合っています。

この本のタイトルを『「発達ユニークな子」が思っていること』にしたのには理由があります。

「知的障害」「発達障害」「グレーゾーン」「定型発達」──現代の社会では、子どもたちの発達について、さまざまな分類がされています(最近の医療現場では「発達障害」という言葉は用いなくなってきており、「神経発達症」とこれらを呼んでいます)。

もちろん、診断をつけることが必要な場面もあります。診断がつくことで、親や子ども 自身が安心したり、学校や支援機関でのサポートが受けやすくなったりするからです。

けれども私は、診断名にとらわれることなく、「すべての人には、それぞれの発達のユニークさがある」という視点を、もっと広げていきたいと願っています。 すべての人が「その人にしかない発達の過程」を持っており、発達とはだれにとってもユニークなものだからです。

実際、診断がつかない子どもたちのなかにも、日々の生活や学校などで「困りごと」を感じている子は少なくありません。「病名がないから大丈夫」ではなく、「困っているなら支援が必要」という考え方が、もっと社会のなかに広がっていってほしい──そう思って、この本を書きました。

発達障害の子を育てる1人の親として感じたこと

私自身も、発達障害の診断を持つ2人の娘を育てている母親です。長女にはASD(自閉スペクトラム症)の特性があり、次女にはADHD(注意欠如・多動症)とSLD(限局性学習症)の特性があります。

精神科医としての知識はあっても、親としての子育ては日々手探りでした。ときに泣き、迷い、悩みながら、それでも子どもたちの”今”と向き合ってきました。

長女は幼いころから感覚過敏やこだわりの強さがあり、寝かしつけにも苦労しました。 泣き叫ぶ声に疲弊し、「もう限界かもしれない」と思った日もあります。 診断を受けることにも葛藤がありました。精神科医という立場にいながらも、母親としての不安やとまどいはたくさんありました。

ただ、診断がつくことでようやく腑に落ちた部分もありましたが、それは育て方が悪かったのではないという安心感と、そこからどうしていくかを考えるためのスタートラインに立てたという感覚でした。

だからこそ、私がこの本で伝えたいのは、「診断がつくかどうか」よりも、「その子がどうすれば生きやすくなるか」を一緒に考えるという視点です。

まずは、知って、理解することから

「発達のユニークさ」は、学習の場面にも、感情の表現にも、人間関係の築き方にも、さまざまなかたちであらわれます。

それらはときに、「わがまま」「怠けている」「空気が読めない」などと誤解され、子ども自身が自信をなくしてしまうこともあります。 でも、そのユニークさには、1人ひとりの子どもが持っている「その子らしさ」「その子らしい味」がたくさん詰まっています。私たち大人ができることは、子どもたちを型にはめることではなく、その子のユニークさを知って理解し、必要なサポートをすることです。

この本では、発達の特性ごとに章を分けて、それぞれの場面で子どもたちがどのような思いや困りごとを抱えているのか、そしてそのときに周囲の大人がどのように関わることができるのかを、わかりやすく紹介していきます。

診断がついているお子さんだけでなく、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるお子さんや、発達障害と診断されていなくても「ちょっと気になる」と感じるお子さんにも、この本の内容はきっと役立つはずです。「もしかしたら、うちの子のことかもしれない」「自分の子ども時代に似ているな」と思っていただけたなら、そこからまた新しい理解が広がっていくことを願っています。

知って、理解する。それだけで、子どもも大人もおだやかな日常に変わるのです。

この本が、お子さんへの理解とサポートのためのきっかけになれば幸いです。 そして、子どもたち1人ひとりが「その子らしさ」が尊重されて生きられる社会を、私たち大人が一緒につくっていけたらと願っています。

精神科医さわ

塩釜口こころクリニック(名古屋市)院長。児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師。1984年三重県生まれ。開業医の父と薬剤師の母のもとに育ち、南山中学校・高等学校女子部、藤田医科大学医学部卒業。勤務医時代はアルコール依存症など多くの患者と向き合う。発達ユニークな娘2人をシングルで育てる母でもあり、長女の不登校と発達障害の診断をきっかけに、「同じような悩みを持つ親子の支えになりたい」と2021年に塩釜口こころクリニックを開業。開業直後から予約が殺到し、現在も月に約400人の親子を診察。これまで延べ5万人以上の診療に携わる。患者やその保護者からは「同じ母親としての言葉に救われた」「子育てに希望が持てた」「先生に会うと安心する」といった声が多く寄せられ、「生きる勇気をもらえた」と涙を流す患者さんも多い。YouTube「精神科医さわの幸せの処方箋」(登録者数10万人超)、Voicyでの毎朝の音声配信も好評で、「子育てや生きるのがラクになった」と幅広い層に支持されている。著書にベストセラー『子どもが本当に思っていること』(日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。