日本で一番多い名字は佐藤で、2番目が鈴木といわれています。しかし、「本当?」と思っている人も多いのではないでしょうか。東京の周辺に住んでいる人は違和感がないでしょうが、関西の人だと、一二を争うのは山本と田中だろう、と思っています。

交通が便利になって、東京からだと、離島や山中を除いてほとんどの所に日帰りできるようになりました。でも、日本は狭いようで、まだ地域差は残っています。そんな日本を名字や地名からみつめ直してみたいと思っています。

2025/11/18 10:40

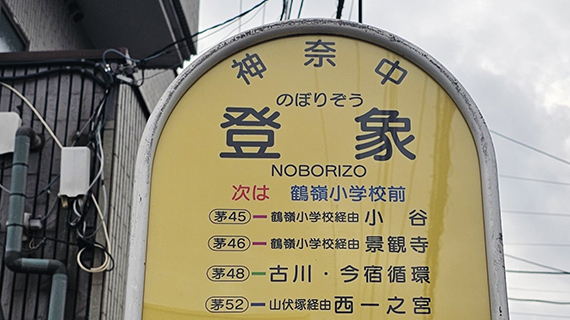

茅ヶ崎市に「登象(のぼりぞう)」というユニークな名前のバス停があるというので行ってみた。JR東海道本線茅ヶ崎駅から寒川駅南口行きバスに乗って5つ目のバス停が登象バス停である。住所でいうと茅ヶ崎市矢畑。

ただしこの付近に「登象」という小字があったらしく、バス停はそれが採用されている。バス停があるのは鶴嶺八幡宮に続く鶴嶺通りで、旧東海道より少し北側の通りである。

いうまでもなく、日本には象は生息していない。しかし、日本に象が来たことは何度かある。

室町時代以降、象が来日した記録は何回かあるが、最もよく知られているのは江戸時代中期にベトナムからやってきた象だろう。この象は長崎に着いたのち、京で中御門天皇に拝謁し、さらにそこから江戸までの合計約1400キロもの道のりを歩いて旅した。というのも、ときの将軍徳川吉宗が象を見たがったため、献上されたのだ。

この道中では、一目象を見ようとする見物人が沿道にあふれた。さらに、『象志』などの解説本がベストセラーとなり、象グッズまで販売されたという。

江戸まで来たとすれば、東海道を歩いたはずだ。しかし、登象という地名は東海道は少し離れた場所にある。しかも、江戸時代「上る」のは京に向かう方向で、江戸に向かうのは「下る」といった。

「のぼりぞう」という地名は象が江戸に来る前からあったらしい。詳細は不明だが、象が来たことで「のぼりぞう」に「登象」という漢字があてられたものかもしれない。