トラブルが起きて初めて「そこにリスクが潜んでいた」ことに気づくのはよくある話です。しかし、事業を継続していくには、まだ表面化していないリスクを予測し、備えることが大事です。会社の日常業務に潜むリスクと、その対応策を弁護士・奈良正哉氏が解説します。

※本記事は月刊「企業実務」の連載・「まさか!」に備える 総務のリスクマネジメントを転載したものです。本連載のバックナンバーはこちら

2024年4月より建設業と運輸業に5年遅れで適用された残業規制。いわゆる2024年問題です。逆にいうと、両業種以外では5年前からその適用がなされていて、遵守が求められています。

ここでは法規制あるいは規制クリアの問題ではなく、その大前提としての「残業の正しい申告がなされているか」に焦点をあて、そのリスクを考えます。日本においては、残業は過大に申告されることはまれで、正しくない申告とは、すなわち過少に申告されているということです。

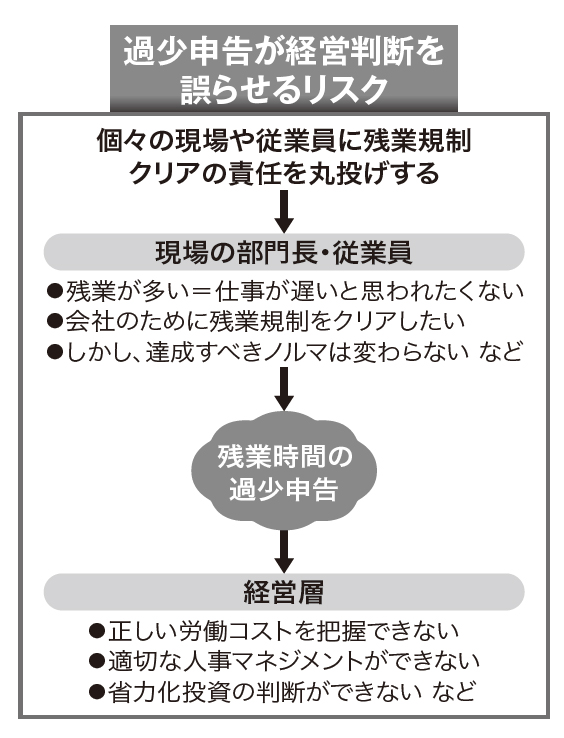

過少申告のまま規制をクリアしても、何にもならないのは当然です。さらにいえば、過少申告により実態を正しく把握できず、結局適切な対策が打てなくなるリスクは高くなります。

ここでいうところの適切な対策とは、新規採用であり、抜本的な省力化投資のことです。あるいは仕事を選別する、さらには一部の仕事を止めてしまうという選択肢もあるでしょう。

適切でない対策とは、代表的には従業員のマインドリセットです。すなわち「従業員の効率的な仕事への取組みや残業を規制する意識」を標榜して、個々の現場や従業員に規制クリアのための責任を丸投げしてしまうことです。

過少申告の兆しの見つけ方

(1)残業体質の職種・部門がないか

まず、自社が残業体質であるかどうかを感覚的に把握する必要があります。

たとえば、規制の適用が遅れた運輸、建設業界は典型的な残業体質業界です。多くの従業員(下請を含む)の収入は歩合制になっており、「運んでなんぼ」「何日働いてなんぼ」の世界です。営業職の賞与が歩合制になっている会社もそうでしょう。

さらに、自社のなかに〝残業体質〟の部門はないでしょうか。会社によって異なりますが、研究開発部門、生産部門、販売部門は残業体質になりがちです。あるいは営業成績の振るわない営業部、実績を上げることに血眼になっている支店長のいる支店などはどうでしょうか。

(2)申告と実態が乖離してないか

次に残業時間の申告と実態の乖離を推測します。

オフィスへの入退室に際し、ICカードを使用するケースで考えてみましょう(ここで現場への直行直帰は考慮しません)。入退室の記録(すなわち会社にいた時間)と、申告している就業時間に乖離はないでしょうか。

ここで、就業時間の申告は、パソコンのログイン・ログアウトに整合することが求められているとします。しかし、たとえばログインの1時間も前に入場する、ログアウトの1時間も後に退場するというのは不自然です。

会社にいるのは何のためかといえば、それは仕事をするためです。空白の1時間は仕事はしていない、休んでいた、私事に使っていたというなら、それを合理的に説明できる必要があります。

滞在時間に休憩や研修や自己研鑽などを織り交ぜて、実質就業時間は会社に滞在していた時間よりも短いと申告するのもよく見かける手口です。

しかし、忙しくて会社に10時間もいるのに、その合間を縫って、研修(しかも業務に関連のない)や自己研鑽をするでしょうか。休憩を所定時間を超えて取って、そのためにさらに帰宅を遅くするでしょうか。説得力のある説明がなければ、それらはすべて就業時間とみなすのが自然でしょう。

(3)残業時間の分布に不自然さはないか

残業時間の会社全体の分布はいかがでしょう。一般的な分布は正規分布(ベルカーブ)になることが多いと思います。しかし、規制上限の手前で、急激に崖になって分布が落ちていないでしょうか。残業規制を意識して、残業時間の自主規制をした結果とはいえないでしょうか。

(4)いつも規制ぎりぎりまで残業している従業員がいないか

個別の人単位で残業時間を見たとき、仕事ができない人が残業しているでしょうか。その反対に仕事ができる人、すなわち人事評価の高い人が残業していないでしょうか。

仕事ができる人に仕事は集中します。仕事ができて人事評価も高くて会社への帰属意識も強い人が、申告上は残業規制の一歩手前で寸止めしていないでしょうか。

なぜ過少申告をするのか

日本人は残業の過少申告体質だと思います。理由はいくつかあるでしょう。

まず、残業規制が導入されてから特にいえることですが、「残業する人=仕事が遅い人」という評価になり、残業時間が自分の人事評価に悪影響を及ぼすのを従業員は恐れます。

また、残業規制は会社としてクリアするべきものですから、自分が犠牲になって(申告時間を規制内に抑えることによって)会社として規制をクリアさせたいと考える人もいるでしょう。自己犠牲の精神ともいえるし、過少申告の正当化ともいえます。すなわち、過少申告は「よい」ことであって、決して「悪い」ことではない、という心情です。

管理職の資質も問題になることがあるでしょう。自分の部下が規制をクリアできない残業をすると自分の評価にも響きます。ですから、先ほどの不合理な休憩、自己研鑽、研修などの名目をつくって、残業規制をクリアする申告を黙認(ときには奨励)することになります。

見て見ぬふりをしているというのは、過失で見過ごしたというレベルではなく、わざとそうさせていた、と判断されてもしかたがないことです。成績の悪い営業店、あるいは成績向上に躍起になっている支店長がいる場合も「営業目標がクリアできないのにもう帰るのか」といった昭和的な圧力が加わることもあるでしょう。

申告に基づく残業のデータを表面的に見ただけでは、このような作為はわかりません。人事部門は厳格かつ詳細に残業データを見て、不合理な申告があれば、当人だけでなく管理者にも注意喚起する必要があります。

執筆者:鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士・奈良正哉

元みずほ信託銀行執行役員・監査役。現プライム上場企業3社の社外取締役・監査役。日弁連信託センター委員。企業ガバナンス全般、リスク管理、信託などに注力。