日本で一番多い名字は佐藤で、2番目が鈴木といわれています。しかし、「本当?」と思っている人も多いのではないでしょうか。東京の周辺に住んでいる人は違和感がないでしょうが、関西の人だと、一二を争うのは山本と田中だろう、と思っています。

交通が便利になって、東京からだと、離島や山中を除いてほとんどの所に日帰りできるようになりました。でも、日本は狭いようで、まだ地域差は残っています。そんな日本を名字や地名からみつめ直してみたいと思っています。

2025/08/05 10:33

田園調布に古墳群があるというと、驚く人が多いだろう。そもそも東京23区内に古墳があると知っている人は少ないし、ましてや高級住宅地の田園調布に古墳がいくつも残っているとは思われていない。

田園調布は意外と広い。大田区と世田谷区にまたがり、大田区側に田園調布、田園調布本町、田園調布南、世田谷区側に玉川田園調布がある。

一般的にイメージする田園調布は東急東横線と目黒線の田園調布駅のあたりだろう。駅前から放射状に延びる街路はいかにも高級住宅という感じを醸し出している。この付近の地名が大田区田園調布である。そして、古墳群があるのもこの大田区田園調布である。

田園調布駅の隣、多摩川駅で降りると駅と多摩川の間に細長い高台がある。ここは武蔵野台地の南端に位置し、多摩川台と呼ばれる多摩川沿いに広がる舌状台地である。

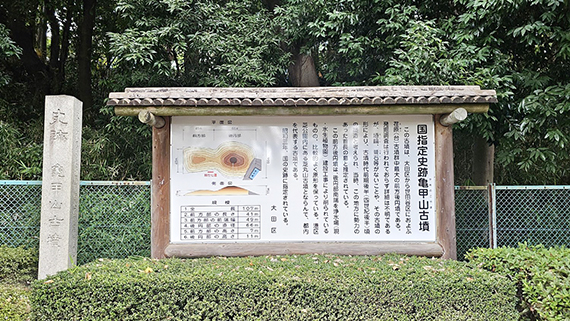

台地は多摩川台公園として整備されており、ここには長さ107mに及び首長墓とみられる前方後円墳の亀甲(かめのこ)山古墳を筆頭に、多摩川台1号墳~8号墳の古墳が列をなして並んでいる。

面白いのは、前方後円墳の2号墳ができたのち、その一部を改造して円墳の1号墳が造られていることだ。数十年の時代差があるらしく、当時はかつての古墳を改造してつくることもOKだったらしい。なお、以前は9号墳まであったが、詳しい発掘の結果1つはただの盛土とわかり取り消されている。

また、現在の浅間神社も前方後円墳で、多摩川台の8基の古墳のさらに奥にある宝莱山古墳までを含めて田園調布古墳群という。そして宝莱山古墳の先は野毛大塚古墳などの野毛古墳群にまで続いていたといい、合わせて荏原台古墳群と呼ばれている。

多摩川台公園には古墳展示室があり、ここで詳しく知ることができる。