トラブルが起きて初めて「そこにリスクが潜んでいた」ことに気づくのはよくある話です。しかし、事業を継続していくには、まだ表面化していないリスクを予測し、備えることが大事です。会社の日常業務に潜むリスクと、その対応策を弁護士・奈良正哉氏が解説します。

※本記事は月刊「企業実務」の連載・「まさか!」に備える総務のリスクマネジメントを転載したものです。本連載のバックナンバーはこちら

過少申告による残業規制のクリアには、二重の罪があります。すなわち「残業代の未払い」と「嘘の申告による残業規制のクリア偽装」です。

残業の過少申告が発覚するのは、内部通報によるケースが多いでしょう。「○○課長は残業をつけさせてくれない」などです。経験的にいえば、そうした通報が1件でもあると、その部門では、過少申告がまん延していると思ったほうがいいでしょう。

次に会社内部で発覚するのは、内部監査部門による内部監査によってです。おそらく残業規制が導入されてしばらくたった後、規制が遵守されているか、監査を行なった企業も多いと思います。

このとき、さらに深掘りした監査により、規制クリアは本質的に(正味の就業時間で)なされたのか、それとも表面的にクリアしたことになっていたのかが明らかになるケースもあります。これらは会社内部の機能による発覚ですから、労基署による指摘に比べると、自浄作用が働いていることの証明になります。

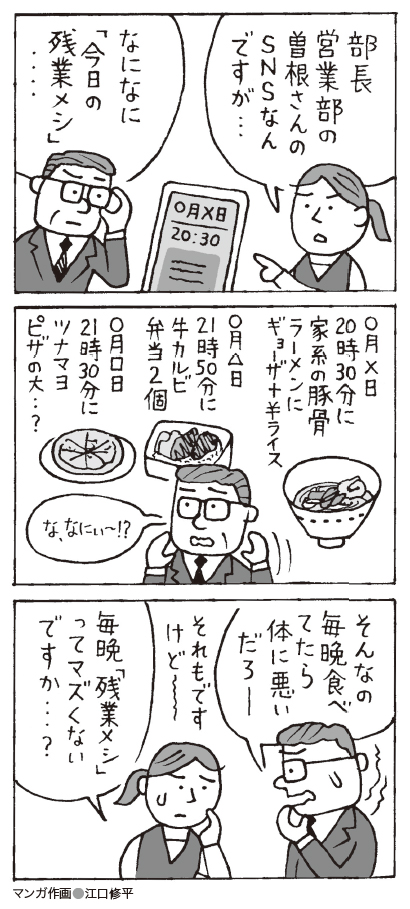

また、最近ではSNSへの投稿がきっかけとなって、管理部門が調査に乗り出すこともあるでしょう。これも、会社による自浄作用の発揮ということになります。しかし、きっかけはSNSなので、会社のレピュテーションを傷つけてしまいます。

最近では、各社の労働環境を集約したサイトもあるようです。就活生は、このようなサイトも見て判断材料としているでしょうから、悪い評判がたてば、採用に影響を及ぼすことは必至でしょう。さらに、労基署への通報や過労死・過労事故などがきっかけになって、労基署の臨検を受けて発覚することもあります。

監督官庁からの指摘で過少申告が発覚するのは大きなダメージです。特に、残業が少ないはずなのに過労死や過労事故が発生するようでは、会社の労務管理全般の信頼性が揺らぐことになります。

過少申告を認識したらすべきこと

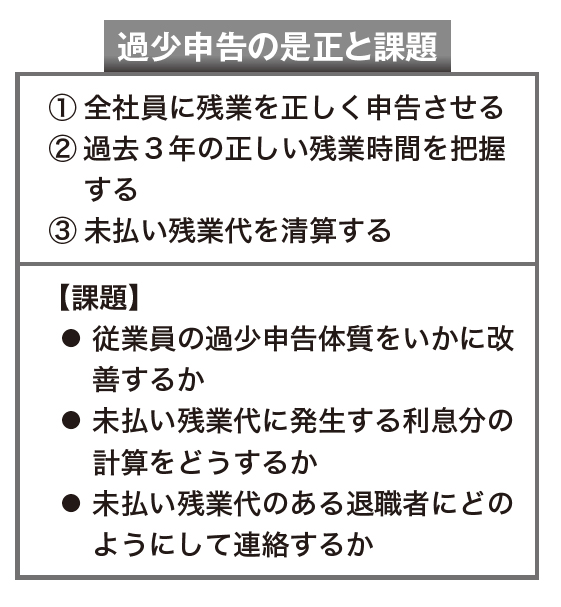

1 正しい残業時間を申告させる

残業の過少申告が判明したら、何をおいても、全社員に正しい申告をさせることです。なぜ、まっさきに正しい申告をさせなければならないかといえば、

- 違法状態(36協定違反、残業代の未払い等)を解消する必要がある

- 過少申告を見逃して未払い賃金を発生させていたら、いつまでも労働債権の時効(3年)の効果を享受できない

といった理由からです。

2 残業の”過少申告体質”を改善する

もともと日本人は、残業を過少申告する傾向があります。「仕事が遅いと見られたくない」「成果が出ていない仕事の残業代は申告しにくい」といった思いから、過少申告が体に染みついているのです。また、残業規制は会社としてクリアすべきものですから、自己犠牲の精神から、残業の過少申告を「悪いことではない」と考える人もいるでしょう。

こうした考えを改めるには、繰り返し繰り返し、正しい申告を促していくしかありません。心情として、過少申告は「よい」ことだと思っている従業員には、それは間違いで過少申告は「悪い」ことだと刷り込んでいく必要があります。

なぜ悪いかといえば、従業員は、会社に対する虚偽の申告で、結局会社にダメージ(悪評判、経済的損失)を与えるからです。「服務規律違反に該当する」と整理することも有効かもしれません。部下に正しい申告をさせない管理職に対しても同様です。

未払い残業代の清算

正しい申告がなされるようになれば、現在から将来に向けて未払い残業代は発生しません。しかし、過去にも遡って残業時間を修正する必要があります。時効は3年ですから、3年分遡って正しい残業時間を把握し、その分の未払い残業代を清算しなければなりません。

その分は会社にとって費用になりますから、金額によっては決算への影響を考えることが必要になります。

さらに、本来、未払い残業代には発生ごとに利息を付ける必要があります。金額のインパクトもさることながら、未払い残業代が発生している全社員について、1か月ごとに発生する残業代について個々に利息計算をすることができるのか、という事務上の問題もあります。

すでに退職している人はどうするのか、どのように連絡するのかも問題になります。

たとえばホームページなどで公知するのは簡便ですが、広く残業代の未払いを知らしめることになってしまい、会社のレピュテーションを傷つけることになります。完璧な清算はあきらめ、どこかで割り切って「不完全清算のリスクを取る」ことも選択肢の1つになるでしょう。

一方、未払い残業代の清算は、それを受け取る従業員には思わぬボーナスのようなものです。それ自体はうれしいことでしょうが、清算時期(支払日)によっては翌年の社会保険料に影響することがあります。

未払い残業代の清算については、そのやり方や付帯する法的事項について、弁護士に相談したほうが安全でしょう。その後、本件について労基署との会話があると

した場合、やり方の正当性について主張しやすくなることも期待できます。

***

未払い残業代の清算は、会社に経済的な負担を強いることになるでしょう。しかし、清算を行なうことで、従業員のマインドも変わります。すなわち、

- 「残業の過少申告は、結局、会社の不利益になる(=過少申告は「悪い」ことだ)」

- 「残業規制をクリアするには、これまで以上に生産性を上げなければならない」

というように、従業員のマインドはリセットされます。

これまで、経営者も残業管理は個々の従業員の心がけと現場の工夫といった安直な認識にとどまりがちでした。これが経営として真剣に取り組むべき、まさに経営課題であることが、改めて認識されることになります。

執筆者:鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士・奈良正哉

元みずほ信託銀行執行役員・監査役。現プライム上場企業3社の社外取締役・監査役。日弁連信託センター委員。企業ガバナンス全般、リスク管理、信託などに注力。