日本で一番多い名字は佐藤で、2番目が鈴木といわれています。しかし、「本当?」と思っている人も多いのではないでしょうか。東京の周辺に住んでいる人は違和感がないでしょうが、関西の人だと、一二を争うのは山本と田中だろう、と思っています。

交通が便利になって、東京からだと、離島や山中を除いてほとんどの所に日帰りできるようになりました。でも、日本は狭いようで、まだ地域差は残っています。そんな日本を名字や地名からみつめ直してみたいと思っています。

2025/07/22 11:30

先週の大河ドラマ「べらぼう」は、佐野善左衛門政言が殿中で田沼意知に斬りつけたところで終わった。今週は参議院議員選挙の開票速報のため放送はなく、その後の展開は来週に延期となっている。

さて、政言が意知に斬りつけた理由ははっきりしていないが、一般的には本家筋にあたる政言が田沼意知に系図を渡して登用を依頼するも、登用もされず系図も返却されなかったことであるという。

佐野政言の家は『寛政重修諸家譜』巻第八百五十一に掲載されている。それによると政言の8代前の正安が、徳川家康の祖父松平清康に仕えて三河国に所領を賜ったが祖である。

この家は藤原北家秀郷流で、下野の名門佐野氏の一族として収録されているものの、家康の祖父の代にすでに三河国の武士として登場しているうえ、下野の佐野本家との関係も記載されていない。遡れば同族だとは思われるものの、名門の裔とはいいがたい。

正安の孫正長のときに家康に仕え、千姫の家老をつとめたとある。この正長の二男政之が分家、2代将軍秀忠の小姓をつとめたのが佐野政言家の始まりである。その後下野国で500石を賜り、6代目が政言である。政言は刃傷事件を起こしたことで切腹し、この佐野家は断絶した。

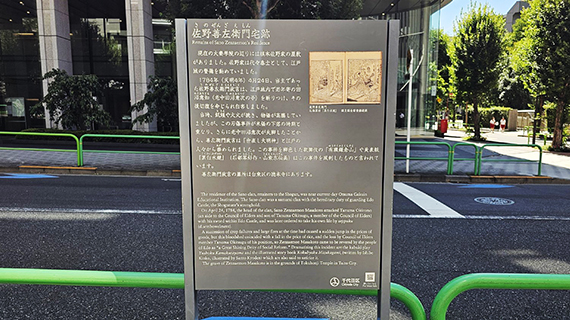

さて、この佐野政言の屋敷は番町にあった。地下鉄半蔵門線の半蔵門駅で降りて、北に向かって袖摺坂と看板ある緩やかな坂を登ると、大妻女子大学の建物群が見えてくる。この門の前に「佐野善左衛門宅跡」という看板がある。ドラマ中で立派な桜を見ていた佐野家の屋敷は、この大妻女子大学の付近あったという。